こんにちは、デジタル龍画家の龍樹です。

主に龍や天使を題材にしたアート作品を制作しています。

このサイトは基本的に自己満足のために作ったものですが、もし良かったらご覧になって下さい。

あなたのちょっとしたヒマつぶしにでもなれば、私としては充分満足です。

ちなみに下記のショップでは出品、販売しておりますので、ご興味がおありの方は検索してみて下さい。

Creemaのショップはこちら→breeze

minneのショップはこちら→BREEZE2009’S GALLERY

最近は龍の置物も作っていますので、写真を撮る練習も兼ねてインスタを初めてみました。

まだ始めたばかりですが、よろしければのぞいて下さい。→ lyuki_dragonart

最新作「富士と昇龍2・白龍」

そう、また富士昇龍です。

実はこの作品は一度完成してから、少し時間置いてやり直しましてね。

やり直すという事は出来には満足していなかったという事ですが、やり直したところで結局はイマイチ、というケースも少なくありません。

でも今回はやり直した甲斐がありました。うんといい感じになったと思うので。

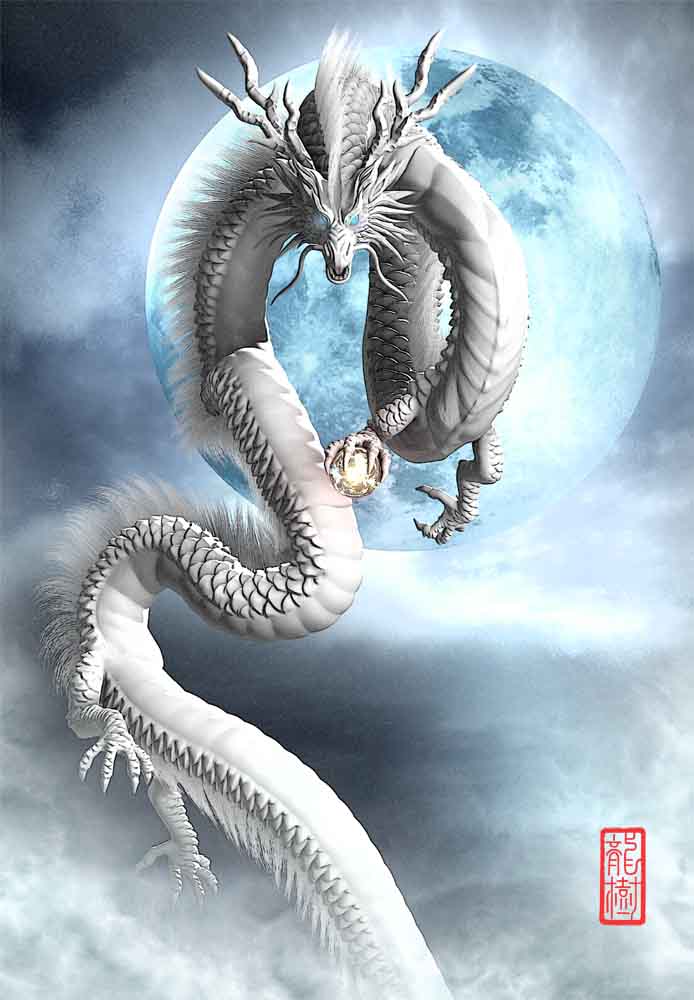

最新作「月光4・白龍」

今回の「月光」はかなり明るめ。

1作目の「月光」と同じような構図ですが、また印象が違うものになりました。

過去作と類似した構図やテーマで作ると、現在との違いが分かって個人的には面白いです。

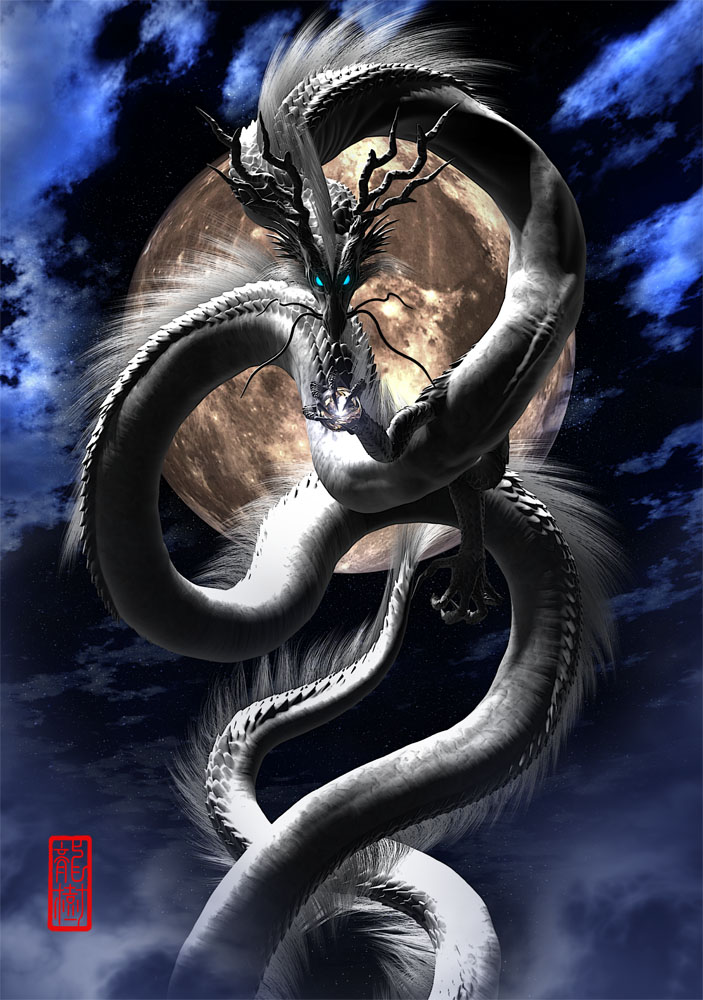

「下り龍」

「昇龍」は何度もテーマにしましたが、「下り龍」は初めてです。

しかし、僕が龍画を始めたきっかけになった鮮烈な白龍の夢も下り龍でした。

それをを思えば遅すぎたぐらいです。

最新作「三日月と白龍2」

ベタな構図ですが、理由があってこんな感じになりました。

今回は月夜の割には明るめです。

まぁそこは別にリアルにしなくてもいいか・・・と思いましてね。

最新作「赤富士と金龍3」

今回はやや野心的な構図ですが、龍が下を向いているのがポイントです。

そして珍しく横顔。

まぁ上に昇っているので昇龍でもいいのですが、顔が下向きなので昇龍というタイトルは控えました。

「月光3・白龍」

気が付けば月光シリーズも3作目。

私が似たような構図で、似たようなイメージの龍画を制作する時には、その理由はひとつです。

自分の中に浮かんだイメージが、納得できるレベルでは具現化できていないからです。

「雲龍10・紫龍」

今回は若干、水墨画のようなイメージを持って仕上げてみました。

完全に黒塗りの部分もあって、全体的には暗めな印象になっています。

「富士と昇龍・青龍」

前回は赤富士でしたが、今回は普通の富士山。

そして今回はグッと富士山が大きめ。

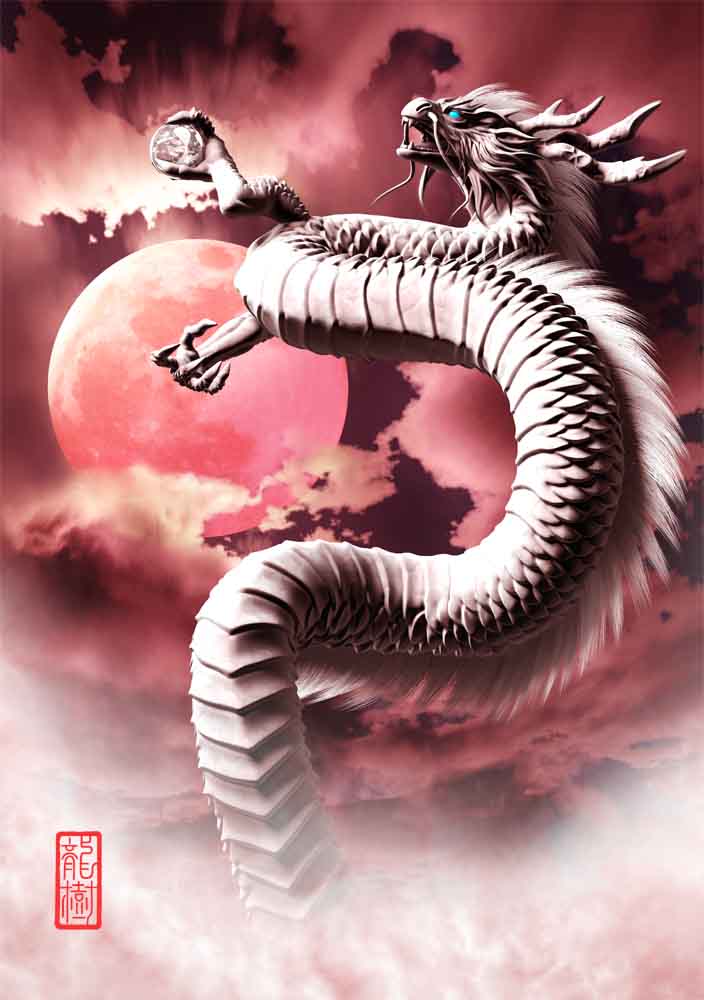

「赤い月と白龍」

以前に「赤い月と龍」という作品がありましたが、

かなり間が空いてからの再挑戦となりました。

光源が赤い月という事で、前回は白龍の一種類のみでしたが、

今回は他の色のバリエーションもつくってみました。

「昇龍3金龍」

昇龍シリーズ第三弾です。

今回はバランス的に上半身を肉付きよくしてみました。

昇龍シリーズは構図が限られてくるので、ある意味では難しい。

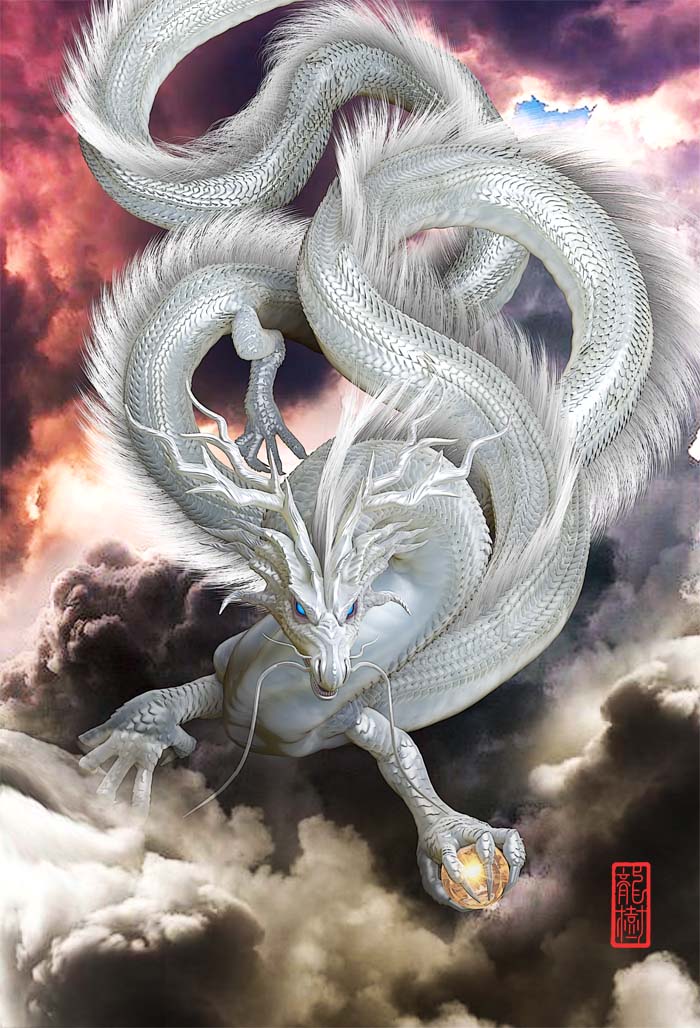

「雲龍9白龍」

いや~雲龍シリーズも気が付けば第9弾になってしまいました。

今回は雲龍を名乗っておきながら、あんまり雲雲感がありません。

背景はあえてシンプルにしましたが、龍のボディの巻き具合は結構頑張っています。

「雷雲と青龍」

個人的には稲妻と龍はいい組み合わせだと思っていますが、

一般的にはそうでもないのでしょうか?

ウケ方でいうと、富士山や月ほどは評判はよくない感触があります。

ですが僕としてはウケ狙いよりも、自分がやりたい事をやります。

「月光2・金龍」

「月と昇龍」

「月雲・白龍」

満月ではなく雲がかかった月を背景にしたいなと、ふと思いましてね。

龍の構図、ポーズは面白みがないかもしれません。

でもお顔がほぼ正面でサイズも大きめなのが、描き手としてはお気に入り。

「赤富士と昇龍・白龍」

今回のポイントは、何といっても構図が縦型というところです。

富士山を絵の中に入れようとすると、どうしても横長の構図にしたくなります。

富士山は横に広がっているので。

でも今回は思うところがあって、意図的に構図を縦長にしてみました。

龍も当然ながら縦に伸びています。

次回はもっと上手く出来る・・・・・。

「昇龍2・白龍」

昇龍と言えば鉄板な素材なはずですが、意外にもまだたった2週目。

もっと何度もトライしてもよいテーマですね。

構図はおのずと限られてきますが、ベタだからこそ難しい、というパターンです。

「月夜の白龍」

今回はバストアップというか、上半身にファーカスした構図にしてみました。

その分お顔もいつもよりは大きめ。

ゆえに今回はお顔もある程度細かく描写しました。

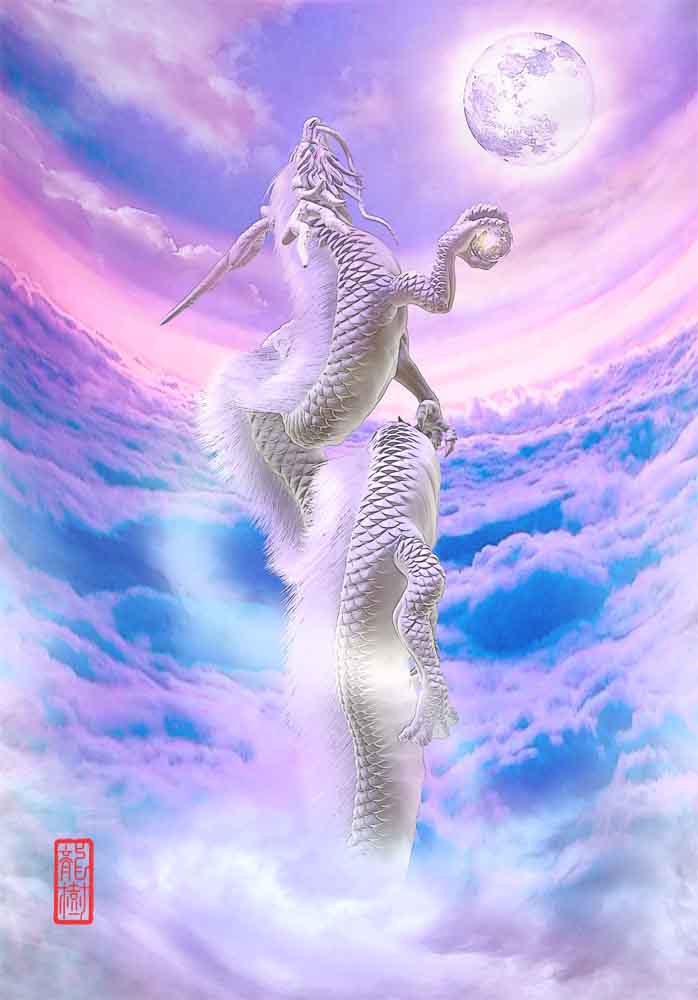

「月と白龍」

今回はまず最初に紫色の月のイメージが浮かびましてね。

それをシンプルに形にしてみました。

もっと構図的には画面からはみ出るぐらいの方がよかったかも・・・・・。

「雲龍7・白龍」

とてもベタな雲龍イメージを形にしてみました。

自分ではなかなか良いプロポーションだと思いますが、どうでしょう?

ややアップめな構図という事で、この白龍には瞳を描いてみました。

「月光・白龍」

この作品は最初に頭に浮かんだイメージは素晴らしかったのですが、僕としては表現しきれたとは言い難いものがあります。

難しいのはやはり、光源が後ろにあるという部分です。

そしてなぜかホームページにアップすると本来の画像より暗くなるという謎の現象まで起こるという。

本当はもっと明るいんですがね・・・・。

「半月と白龍」

今回は力強さよりは華麗さを表現してみたかったのですが、イメージとはまた違うものに出来上がりました。

まぁ、よくある事です。

構図的には縦長の方が良かったかもしれません。

このモチーフはまたいつか挑戦してみたいと思います。

「月下の白龍」

この作品はお顔が気に入っています。横顔は意外と難しいんですよね。

構図もシンプルですがお気に入り。

お絵描きに限らず、技術が上がると無駄に難しい事をしてしまいがちですが、やはり単純なものの方が力があるものです。

「雲龍7、白龍」

今回は見ての通り、龍の大きな特徴の一つであるウロコがありません。

なかなか野心的な試みだとは思いますが、イメージが浮かんでしまっては僕としては形にしない訳にはいきません。

結果としては・・・個人的にはまぁ面白いかなと。

「双龍2」

久しぶりの双龍です。前回の双龍からはかなりの時間が経ってしまいました。

単純に龍が二頭いると、構図が難しくなるのは言うまでもないと思います。

特に今回は全く違うポーズで臨みましたので、難しかったです。またいつか挑戦したいなと・・・・・。

「稲妻と白龍3」

稲妻シリーズです。と言ってもたかだか3作目。もっと作ったような気もするのですが・・・・。

今回は稲妻がカラフル。ピンク色というか紫色というか、とにかく色付き。

「雲龍6」

ついつい慣れてくると無駄に複雑なものを作りがちですが、やはり基本はシンプルが一番。

これからも雲龍シリーズは続きます。たぶん。

「昇龍」

今回は構図がシンプルであるが故の難しさがありました。

出来上がってしまうと、あそこはもっとああした方がよかったな~とか思いますが、またその辺りは次回の課題という事で。

「赤富士と白龍」

実はこの作品は、もともとは山間をぬって白龍が泳いでいる、というイメージでスタートしました。

しかし途中で、急遽思いつきで山々が赤富士に変わった次第です。

「海の白龍」

今回は珍しく、イメージに近いものが出来ました。もちろん完全にではありませんが、結構近し。

海や波しぶきとのコラボは昔からやりたい気持ちがありましたが、当時はスキルの問題で実現できませんでした。

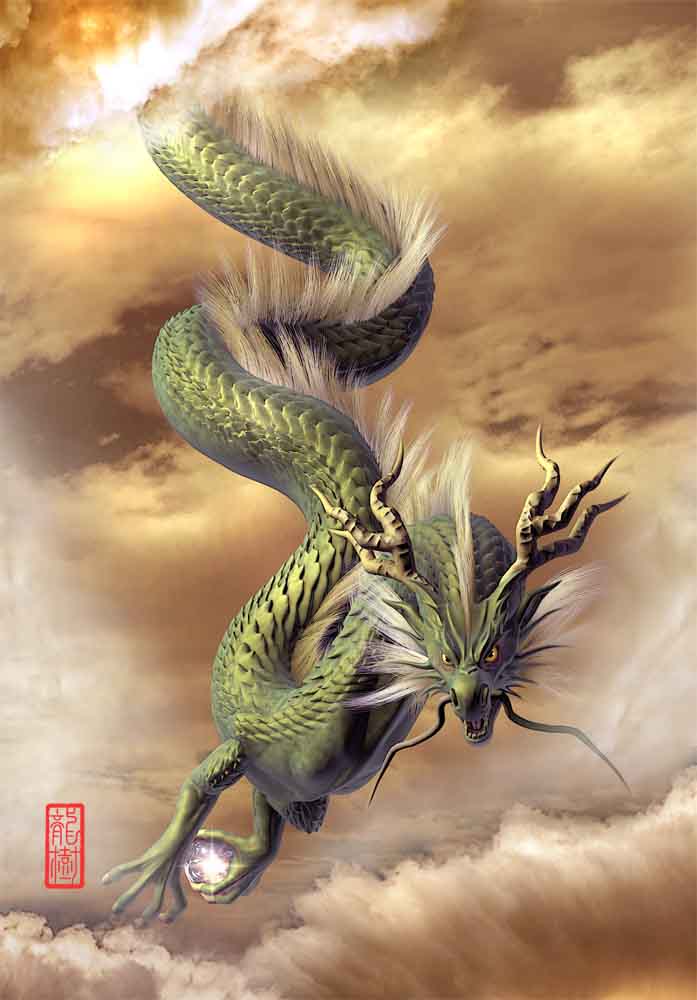

「雲龍5」

今回は龍が上から下へ降りて来る感じの構図にしたかったのですが・・・・どうでしょう?

個人的にはなかなか野心的な試みだったと思います。もっと引きの絵でもよかったかもしれません。

「三日月と白龍」

実は今回は景観というか、背景をメインに作ってみようと思ったのですが、結論から言うと難しかったです。

背景を意識できるという事は余裕が出来てきた証ではありますが、龍画はやはり龍を描いてナンボ、ですよね。

でもこれはこれでお気に入りです。

「古龍」

おそらくウケは悪いだろうと思いながらも、やってみたくてね。

年をとった感じにしたかったので美しさや精悍さからは離れたお顔になっています。

さらに今回は瞳を描きました。もちろん個人的にはお気に入り。

「白龍5」

実はこの作品はスタートした時に描いていたイメージとは全く別のものに仕上がってしまいました。

これは最近では珍しいことですが、まぁそれもありかなと思っています。

寄り道して発見することもあり、です。

「青龍」

この作品はスタートは「氷」のイメージで表現してみようと思ったのですが、一旦仕上がってから時間を置いてみて・・・・・「別に氷に意味ある?」と感じてしまいましてね。

で、結局は氷的な表現は排除して「青龍」として生まれ変わりました。

もちろん変更して正解だと思います。お気に入り。

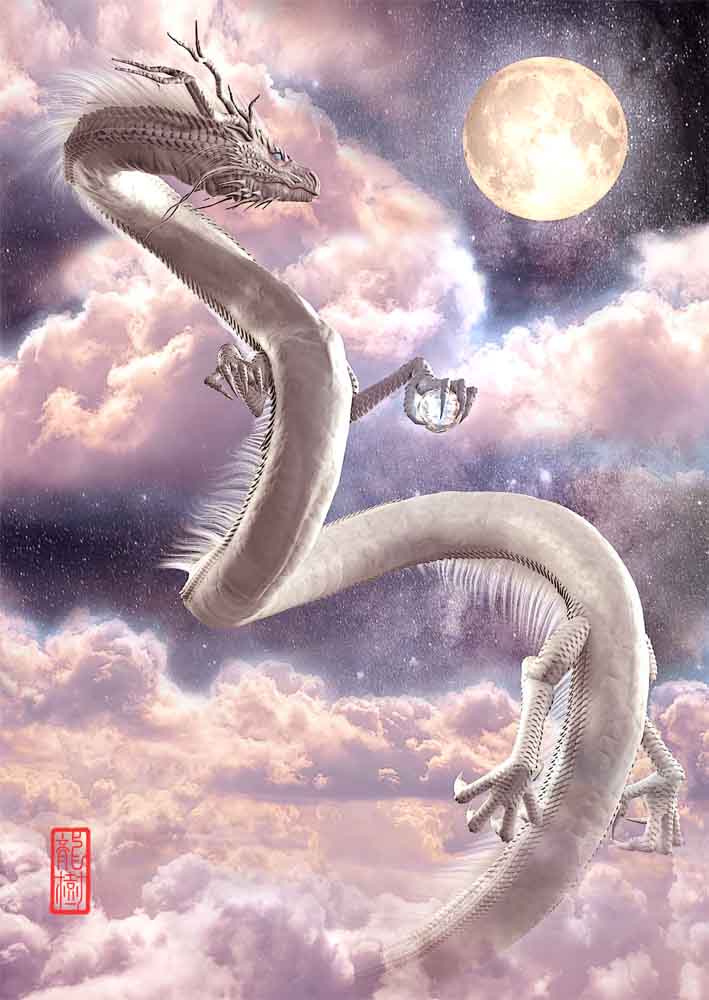

「月と白龍」

月と龍の組み合わせは、個人的には大好物です。

雲龍シリーズのようにもっとたくさんあってもいいぐらいですよね。

ただ月明かりのみを光源とすると、龍自体の見せ方がどうしても限られてくる、というのが弱点でしょうか。

ただ光源や光の当たり方を含めて、常にリアルである必要はありません。

実際には見る側の人間はそんな事まで気にはしないでしょうから。